歯科医院で「定期的に歯石をとりにきてくださいね」といわれたことはありませんか?ここでは、多くの患者様が疑問に思われる、歯石とりの頻度や歯石をとり除く必要性についてご説明いたします。

目次

このような症状、歯石が原因かも

-

歯茎が赤く腫れている

-

歯磨きをするたびに血が出る

-

口臭が気になる

-

歯茎の縁に黒いものがついて

取れない

そもそも歯石とは?

歯石は、磨き残しである歯垢(プラーク)が唾液の成分(ミネラル)によって、硬く石灰化したものです。歯垢は、食べかすだと思っておられる方が多いですが、実は細菌の塊です。この歯石は、大きく2種類に分類され、歯石が付着している部分によって、歯石の性質や除去方法が異なります。

-

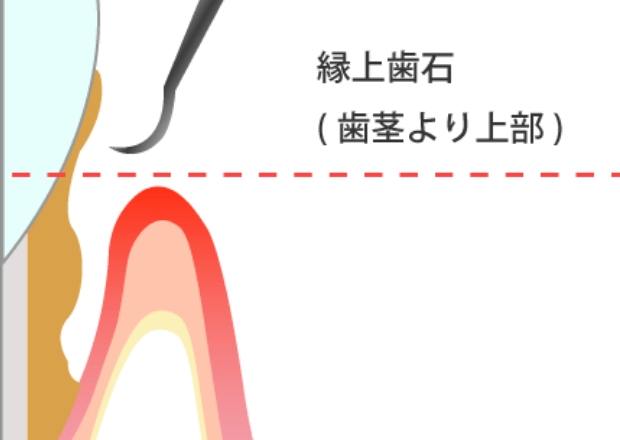

縁上歯石(歯茎より上に付く歯石)

歯と歯茎の境目よりも上を「縁上」といい、そこに付着した歯石が縁上歯石です。唾液の分泌腺の周辺に付着しやすく、白い歯石で、超音波の機械やスケーラーという器具を用いてとり除きます。

-

縁下歯石(歯周ポケットに付く歯石)

歯周ポケット内に付着する歯石を「縁下歯石」といいます。白い縁上歯石とは異なり、黒色の歯石が付着し、歯周病の原因となります。縁下歯石はスケーラーやキュレットと呼ばれる器具を用いてとり除きます。

なぜ歯石をとらないといけないの?

歯石の表面はザラザラしていて、目に見えないような小さな穴があいています。ザラザラした表面には汚れ(細菌)がつきやすく、歯石を放置することで細菌が増殖し、虫歯や歯肉炎・歯周病の原因となります。特に、縁下歯石は歯周病菌の温床となり、住み着いた細菌が出す毒素によって歯を支える骨が溶かされてしまうことにもつながります。そのため、定期的にとり除く必要があるのです。

歯石除去によるメリット

-

虫歯・歯周病予防

-

細菌の増殖抑制

-

歯肉炎の予防

-

歯茎の腫れ・出血の改善

-

口臭の改善、予防

歯石がつきやすい方へ

歯石は誰にでも付くものですが、付きやすさには個人差があります。なかには歯石が頻繁につくことを心配される方もおられますが、歯石が付きやすいということは、唾液が多いということでもあります。

唾液には、さまざまな働きがあり、その中に「自浄作用」(お口の中を洗い流してくれる働き)や「抗菌作用」などの働きがあります。唾液が多いと歯石が付きやすくなる反面、唾液によって歯やお口の中の環境が守られているということでもあります。放置せずに定期的にとり除くことで問題が起こることはないため、心配する必要はありません。

歯石に関するよくある

ご質問

-

どれくらいの頻度で歯石をとったらいいの?

歯石の付き方は磨き残しの多さや唾液の量に、よってさまざまです。患者様のお口の状態をみて、担当の衛生士が判断し、頻度をご提案いたします。

-

歯石をとるのは

痛いですか?長い間放置していた歯石は硬くなり、とり除くのに時間がかかったり、強い力が必要になることがあります。そのような場合、痛みを感じることがありますので、遠慮なくすぐにお伝えください。痛みに弱い方、歯石が歯周ポケットの深い位置についている場合には、麻酔をしてから歯石をとり除くこともあります。

-

市販のもので歯石をとることはできますか?

市販のもので歯石をとることもできますが、同時に歯茎や歯の表面のエナメル質、歯根膜(歯の根の膜)を傷つけてまう可能性があります。無理をしてご自身でおこなわずに、歯科医院で歯石とりをされることをおすすめします。

-

マウスウォッシュで

歯石はとれますか?“歯石除去効果”と表記されたマウスウォッシュがありますが、実際には歯石がとれるわけではありません。化学的に歯垢や歯石がとれるものはなく、機械や器具を使用したクリーニングが必要です。

症状がないときの“予防”が大切です

歯石はついているだけでは、痛みなどの症状を感じることはありません。しかし、症状がないからといって放置していると、知らぬ間に虫歯や歯周病になってしまっていることがあります。そうならないためには、症状がないときの「予防」が非常に重要です。定期的に歯石をとり除くことで、虫歯や歯周病を予防していきましょう。

記事監修者:研歯科クリニック 院長 井出研一鶴見大学歯学部卒業。治療技術・知識の向上のため、ニューヨーク大学、ハーバード大学、ペンシルバニア大学など、国内外の研修会へ参加。横浜市中区の研歯科クリニックの院長として「20年後まで長持ちする治療」を目指し、日々の診療に取り組む。